ゴールデンウィーク明け 学校で起こりやすい問題とその備え / 鈴木彰典 元 校長

学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。

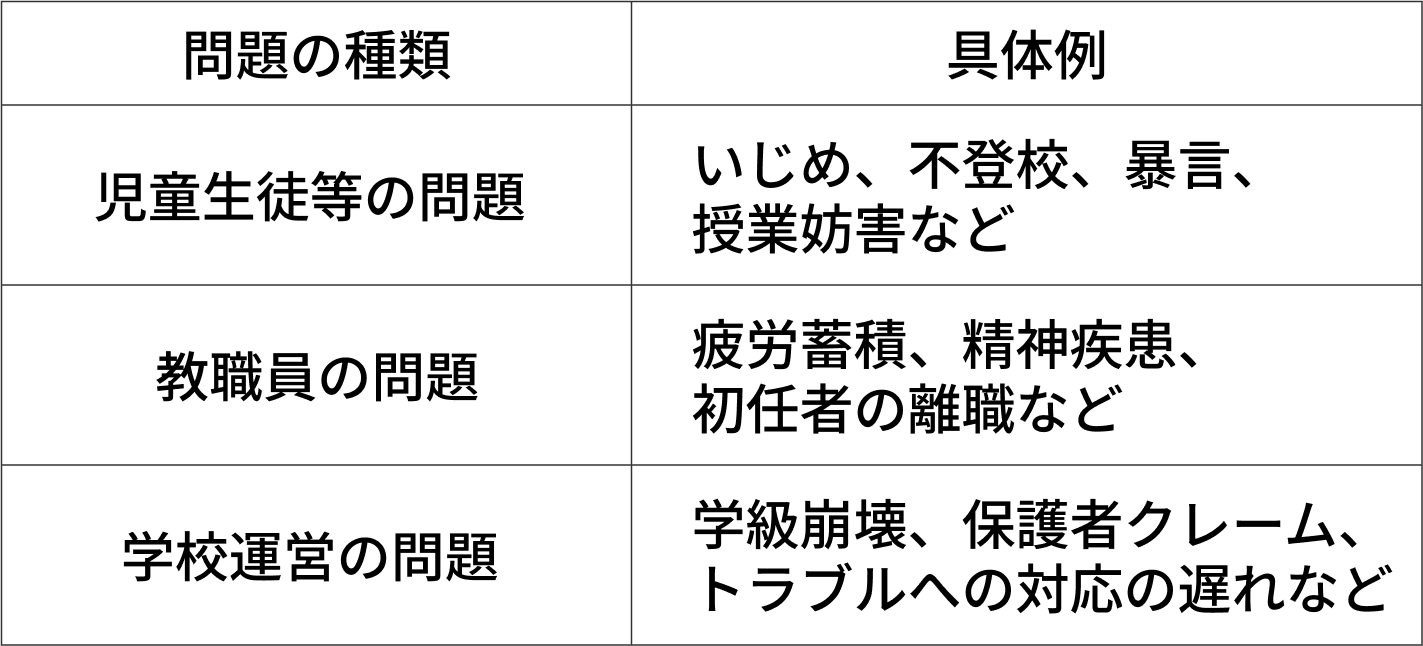

さて、新年度の開始から約1ヶ月、児童生徒等も教職員も少しずつ新しい環境に慣れてきたと思いますが、毎年、ゴールデンウィーク明けに児童生徒等、教職員、学校(学級)運営などでさまざまな問題が起こります。本号では、ゴールデンウィーク明けに起こりやすい問題の要因や、それらに対する予防・対応についてお伝えします。

◆なぜGW明けに問題が起こりやすいのか

1.心身の緊張の緩みと再始動への負担

児童生徒等は約1ヶ月間、「新しいクラス」「新しい先生」「新しい友だち」など、慣れない環境で緊張感をもって過ごしました。教職員も、新しい業務や人間関係に適応するためにエネルギーを使います。そのような中、比較的長い休みが入ることで、一度その緊張の糸が切れ、「学校モード」に戻ることが難しくなります。特に、登校に不安を感じていた児童生徒等や、業務に不安を感じていた教職員にとって、再始動は大きなハードルになります。

2.表面化する人間関係の問題

この時期には、学級内の人間関係や教職員間の協力体制に綻びが見え始めます。児童生徒等間では、仲間外れや無視といった「いじめ」が起こりやすくなり、教職員間でも価値観や指導方針のズレが明らかになることがあります。また、保護者との関係にもズレが生じ始め、「思っていた先生と違う」「学校の対応が不十分で納得できない」といった不満がクレームという形で現れやすくなります。当機構にもゴールデンウィーク明けから相談が増える傾向があります。

3.教職員の疲労と初任者の孤立

初任者にとっては、業務への慣れとプレッシャーの両方が重なる時期になります。うまくいかない授業運営や学級経営、同僚への相談のしづらさ、過剰な自己責任意識が重なり、精神的な不調を訴えるケースも少なくありません。また、ベテラン教員においても、年度初めからの緊張や多忙により疲労が蓄積し、不注意や判断ミス、対人トラブルの原因となることもあります。さらに、重要な分掌を抱えている教員や複数の分掌を掛け持ちしている教員についても、自分の仕事に取り組むことに精一杯になり、精神的に余裕が無くなり、児童生徒等や同僚、保護者との関係に支障をきたすようになることもあります。

【起こりやすい問題】

◆予防と対応のために学校でできること

1.組織的なサポート体制の構築

- 学年会や分掌会議で定期的に「気になる子ども」「困っている教職員」の共有を行い、支援を特定の人だけに任せないようにする。

- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等との連携を、普段から築いておくことで緊急時にすぐに動けるようにする。

- 初任者・若手教員のための「振り返り共有会」を週1回設けるなど、心理的な孤立を防ぐ。

- ケース会議の定例化により、複数の視点から児童生徒等の課題を捉え、より的確な支援策を検討する体制をつくる。

- 報告書などの様式を整備し、誰もが記入しやすくする。

2.定期的なメンタルヘルスケアの実施

- 月1回のストレスチェックシートなどを活用し、管理職が気づきにくいサインを見つけやすくする。

- 校内に“ちょっとした困りごと”を気軽に書ける掲示板や意見箱などを設置し、声を上げるハードルを下げる。

- 「自分をいたわる研修(セルフケア研修)」などを定期的に開催する。

- 教職員の相談窓口を複数用意し、「誰に相談していいか分からない」という状態を防ぐ。

- 休暇取得がしやすい文化・ルールの整備により、燃え尽きや精神的不調を防止する。

3.「5月は要注意」という共通認識の醸成

- 職員会議などを通して、5月はリスクが高まる期間であることを教職員全体で共通認識を持つ。

- 過去の対応事例を振り返り、“見落としがちな兆候”や“効果的だった対応”を可視化する。

- 「5月チェックリスト(児童生徒等向け/教職員向け)を配布し、日々の観察と記録の習慣化を定着させる。

- 保健室や校内掲示で“この時期に気をつけたいサイン”をわかりやすく掲示する。

4.保護者との良好な関係づくり

- 学校だよりやホームページなどで学校の様子を丁寧に伝えることで、保護者の不安感や情報不足を防ぐ。

- 日常的に「ポジティブな電話連絡」を入れることで、良好な関係づくりを構築する。

- クレームが来たときは「まず話を聴く」姿勢を徹底し、初期対応を誤らないようにする。

- 問題が起きた場合は、担任一人に任せず、学年主任・生徒指導担当・管理職などが連携し、組織的に対応する。

- 学級保護者会や保護者説明会などでは「学校の方針・支援体制」をきちんと説明し、信頼形成の下地を作る。

- 校(園)内外で保護者と顔を合わせた際には、必ず挨拶と笑顔で対応し、小さな信頼を積み重ねる。

- 保護者アンケートなどを活用し、「保護者の声を反映する学校(園)」への信頼を醸成する。

- ICT(メール・アプリ等)を活用したスムーズな情報共有を行い、学校(園)に対する不信を未然に防ぐ。

- SNSトラブルやネットリテラシーなど、現在、子どもたちの中で起きている問題についての「保護者向け講座」を実施することで、学校と家庭の連携を促す。

どのような状況であっても、“支え合いの意識”があれば乗り越えられるはずです。小さな気づきや違和感を見逃さず、お互いに声をかけ合うことで、児童生徒等にとっても、教職員にとっても「安心して過ごせる学校(園)」を築いていくことができるはずです。今、できる一歩を、共に考えていきましょう。

※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。

編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典